|

2018,11,06, Tuesday

ちょいちょい弾いてるFender 81'Precision Bass Special。

Fender初のアクティブベースですがパッシブ改造してます。 ネックがスリムでジャズベから持ち替えても違和感無く弾きやすいので気に入ってます。 音もだいぶ野太さ控えめで、そこもある意味ジャズベ寄り。まとまった音なので割と融通が利きます。 70'sともこれ以降のリイシュー系とも違う感じ。 録音でもよく使うのですが、ちょっとノイズが気になる時があるのでキャビティのシールド処理をすることに。 自分の場合シールディングは銅箔を貼ってやるのですが、今回は導電塗料で。  使う塗料はSonicのTP-01。水性なので扱いやすいかなと。きっと使い切らないと劣化も早いだろうけど。  まずはキャビティ内を綺麗に掃除。  一応マスキングして100均の筆で一応2度塗り。粘度があって塗りやすいです。硬めの筆にしたのも良かったかも。  塗り終わったら2日くらい乾燥。元々キャビティにラグが打ってあったのでそれを使用してアースに落とし出来上がり。  ノイズはだいぶマシになったかなー。ただ銅箔に比べてちょっとハイ落ち傾向は強い気がする。元がアクティブなのでキャビティ広めだし。 それとボリューム絞った時のカーブが変わった気がするのだけど、気のせいか?そうなる理屈もわからんし。 フラット弦張ったプレベは他があって、こちらはもう少し暴れた感じで使うので500kΩとかに変えてみるのもアリかも。 チラッと見える白いピックアップカバーが80's。他のベース同様、ピックアップフェンスはアースに落としてます。 手に入れた時はゴールドパーツが嫌だったので交換しようと思ってたけど、だんだんこっちのが個性的で良い気がして来て、既に「これでなくては」って気分です。

| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=539 |

| 音楽::機材 | 01:53 PM | comments (0) | trackback (x) | |

|

2017,12,20, Wednesday

勝手にノブが回っちゃってペダルエフェクトのセッティングが飛んだ事ありません?

ベース用のエフェクターボードに組みこんでるCrews DPA-2B。ノブが軽いせいもあって、勝手に回っちゃう事が多いんですよね。 去年もリハはokだったのに本番始まった瞬間にセッティングが変わってることに気付いたり。多分スタッフが躓いた時だと思うのだけど。 そういうのを予防するのと、本番中に蹴飛ばしたりする可能性も考慮して何か良いカバー無いかなー、と物色してたのだけどそう丁度良いものが見つかるわけも無く、重い腰を上げて自作する事に。で作成方法を調べている時にアクリルが熱で曲げる事が出来る事を知りまして。 知ってました? あんな割れやすい素材、曲げ加工出来るんですね。 本当は耐久性的にポリカーボネートとかを組み合わせようと思っていたのですが、これならオールアクリル製でいけそう。 という事で作成してみました。 うーん、失敗。アイロン使ってやったのですが必要無いところ溶かしたり、割れちゃったり。 専用ヒーター無いと難しいかも。というより初めてなのに4辺曲げは複雑過ぎですね。 結構楽しかったのでRNC1773用にも作成。 こっちは2個目って事もありまずまずの出来。 切り出し自体は加工し易いように2mm厚のアクリルを専用カッターで切り出したのですが、そう大変でも無く。3mmでも根気良くやればいけそう。 踏んずける事もあると思うので、しばらく使って破損したらまた挑戦かな? それにしてもフットスイッチもProvidenceのスイッチロックで踏めないようにしてる場所だらけだし。自分的にはペダルである必要は無いんだよなぁ…

| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=514 |

| 音楽::機材 | 10:54 PM | comments (0) | trackback (x) | |

|

2017,12,07, Thursday

1、2年前からベース用のエフェクターボードに組み込んだRNC1773。

扱い辛いし音も満足はしてないけど、他に選択肢も無いのでしばらく使う事に。 で、その扱い辛さの代表はハイインピーダンス信号を受けられない事(本来の使用目的としては当然)だと思いますが、自分の場合楽器の持ち替えも考慮してCrews DPA-2Bのセンドリターンに組み込む事にしました。2本のベースの切替後、レベルを揃え、共通のEQを通った後、コンプへ。 自分の場合本当はコンプの後にEQしたいのだけど、それに対応したペダルプリは無いし単体で組んでいくとボードが複雑になりすぎるので仕方ない。 その影響を減らす目的もあってRNC1773のサイドチェインにハイパスフィルタを入れる事に。 これは導入当初から予定していて、小さいケースで周波数も調整出来るようにしようと思ってたのだけど、最近フォンプラグの内部にコンデンサを組み込んじゃって、ただそのプラグを挿すだけっていう製品を発見。確かにそんなに後から調整もしないだろうしとりあえずそれでもいいか。という事で早速作成。 カットオフ周波数は100hz前後にすることにして、公式に抵抗値他を適当に代入。(カットオフ周波数の公式f=1/2πRC) 抵抗値10kΩ、コンデンサ容量は0.15μf。これで106hz。EQする前だったら60とか70とかで十分なのだけど。 抵抗は金属皮膜、コンデンサは一応フィルムコンデンサにしました。そのせいで中はパンパン。neutlikのNP3Xだと0.1μfが限界かな? で肝心の効果はまぁまぁ良い感じ。元々RNC1773は低域へのオーバーコンプ感が強いわけでも無いのでそのままでも十分かと思ったけど、やっぱりやってみるとよりストレスが無い感じ。4弦開放を強く弾いても抑え込まれる感じが減りました。多少ピークは抑えられなくなったのでPAさんには苦労かけるかもしれないけど、それはまた別の話かな…無駄に強く弾いてしまう事も減るだろうから結局変わらないかもしれないし。 部品代ワンコイン。半田付けも2、3箇所の小学生レベルの工作だからまぁ、困ってる人は試してみてもいいかも。

| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=513 |

| 音楽::機材 | 02:08 PM | comments (0) | trackback (x) | |

|

2017,04,04, Tuesday

デジタルキューボックスを新たに導入しました。

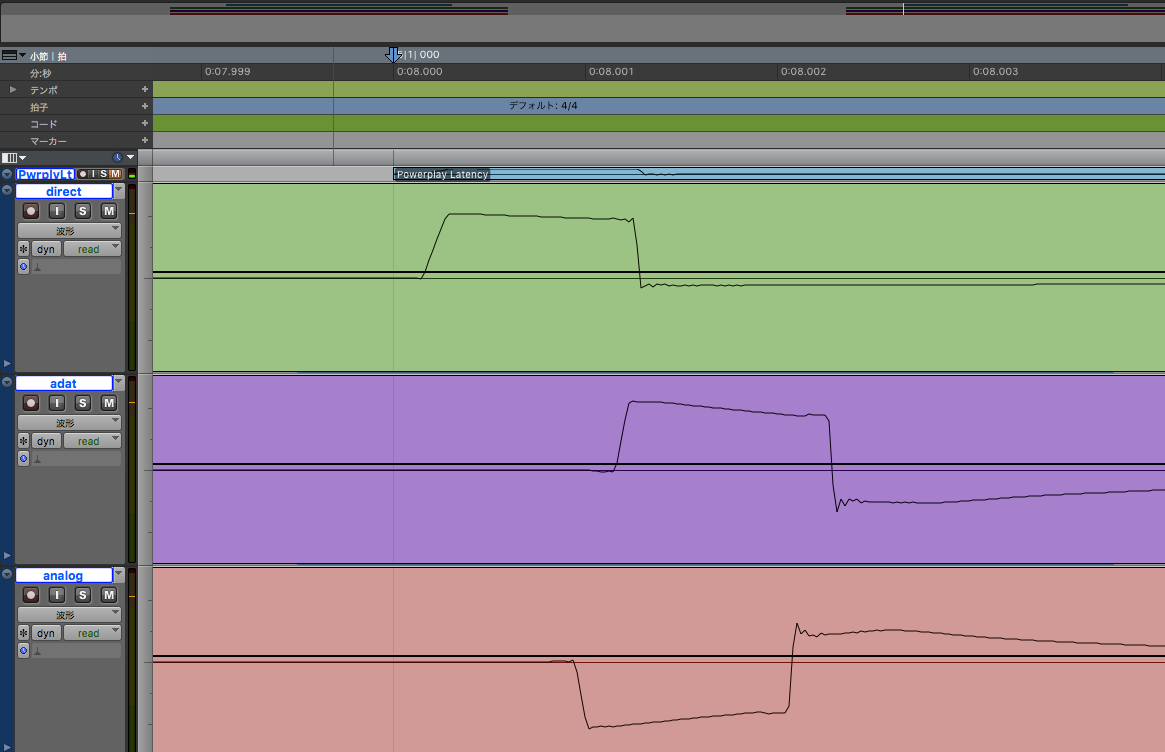

BEHRINGER POWERPLAY 16 P16-MとP16-I。せーのができるように4台。 当然ブースにはキューボックスあります。アナログの普通のやつ。 本当はこれがCRにもあればいいんですけど、4台となるとケーブル関係含め、ちょっと大げさ。そんなに使うものでもないし。 ただ、やはり気になるのはレイテンシー。スペック上は「less than 1ms」としか。 というわけで測ってみました。ASP880にクリック音入れてアナログアウトとADATアウト、それぞれをP16-Iに入れてP16-MのアウトをProtoolsに戻して録音。  アナログインプットに入れたものレイテンシーは48kで38samples。0.7msecですか。 ADATの方はASP880のA/Dを挟んだ分遅いのか48samples。1msec。考えてみたらこれは参考にならないですね。失敗。 普通にI/OのADATとか出せばDA/AD/DAとならず、一度のDAで済むのでレイテンシーも低くなるんでしょう。 それよりもアナログに入れたものとADATに入れたもので逆相になってます?!え、3番Hot? ケーブル作り間違えたかなぁ... 他、前持って調べてわからなかった部分、 •ADATアナログの切替は手動ではできず、ADATの信号が入力されたらそっちが優先。 1chごとの切替も当然出来ず、8chごと。1-8ADAT、9-16アナログ等は可能。 •組めるグループは一つ。 •リミッターがかけられるのはマスターのみ。 マニュアルが簡素過ぎて、いじってみないと分からないことが多いです。 Protools HDXのシステムレイテンシーが75samples@48k。1.5msec。合計で2.3msec。距離でいうと約74cm。 低レンテンシーの為にHDX入れているのに1.5倍になるのはちょっと悔しいところですが、 結局ライン楽器収録時が主なのでレイテンシーもまぁ、いいかと。どうせ重めのデジタルエフェクター使ったらこの位遅れるし。 それより位相。ELCO端子またバラさなきゃ...

| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=490 |

| 音楽::機材 | 03:11 PM | comments (0) | trackback (x) | |

|

2017,02,15, Wednesday

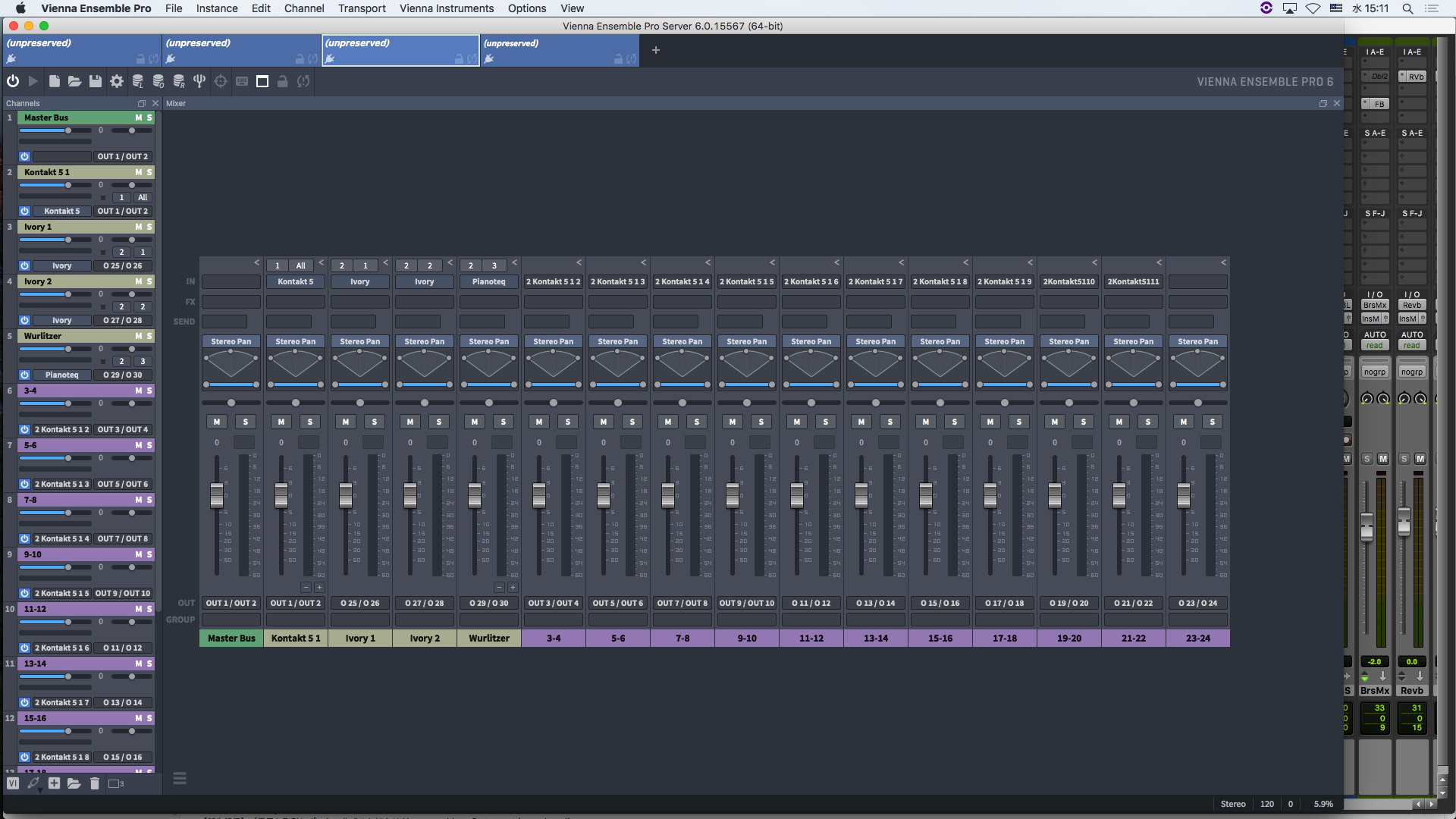

Protools HD 10.3.8+VEP4 → VEP5 → Protools HDX 12.6+VEP6 への変換手順。

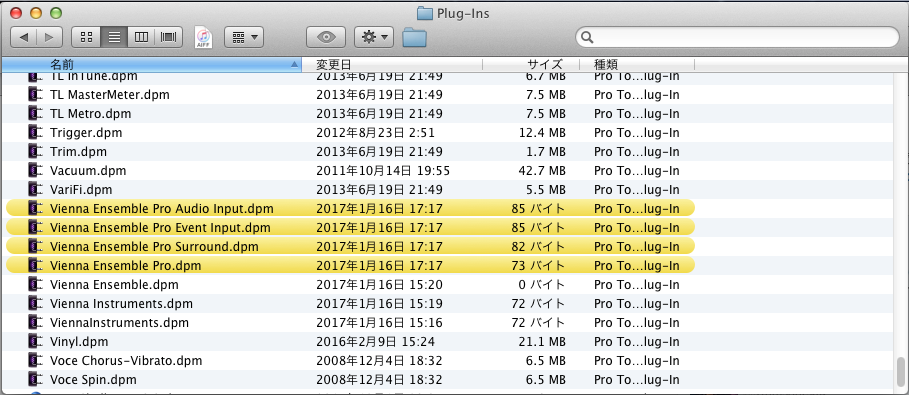

海外のサイトなんかで色々調べても解決法が見つからなかったので、自分が成功した方法をここに記しておきます。 Mac OS 10.7.5 Protools HD 10.3.8 Vienna Ensemble Pro 5.4.14074 Mac OS 10.11 Protools HDX 12.6.1 Vienna Ensemble Pro 6 最初にPTHD10+VEP5のシステムでVEP4を使ったセッションを普通に開きます。ここは問題無く開くはず。 VEP4はVEP5のRTASで立ち上がるはずです。でこれをまずVEP5 AAXに変換するのですが、 プラグインリストから選び直すとオーディオバスが消えてしまいます。 のでVEP5 RTASのままセッションを別名保存。閉じます。 次が重要でProtoolsのプレイバックエンジンをCore Audioに変更、Mac内蔵なんとかにでも変えて下さい。 Native環境にしちゃう。HD TDMのままだとどうしても次の手順でオーディオバスが消えてしまいます。 でProtoolsを一旦終了。 次にやるのはVEP5のRTASプラグインを無効化。 Digidesign/Plug-Ins以下の4つをPlug-Ins (Unused)に移動してください。  Vienna Ensemble Pro Audio Input.dpm Vienna Ensemble Pro Event Input.dpm Vienna Ensemble Pro Surround.dpm Vienna Ensemble Pro.dpm で、さっきのVEP5 RTASセッションを読みます。 VEP5 AAXに自動変換されて開きます。オーディオバスも消えていないはず。 これで保存してVEP 6のシステムで読み込む時にプレイバックエンジンをHDXに変更すれば問題無いはずです。  というわけで大方古いシステムでの準備次第というわけで、古いシステムを処分しちゃった人はご愁傷様です。 他にもうちの環境だとMcDSP Filter Bank V5の設定が飛んじゃうので、AAX Nativeに変換してから新しいシステムで開いてます。 TDM環境がプロ用のはずなんだけど、バグは多いという逆転現象。結局安定性はシェアによるのか。 プロ用を謳ってるソフトや機材でもバグだらけな上、3年もすれば互換性の問題が出てくる。この十年でサプライヤのスタンスも本当に変わりました。Appleを筆頭に。 以上いつもの愚痴含む。GL。

| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=484 |

| 音楽::機材 | 03:19 PM | comments (0) | trackback (x) | |