|

2010,02,16, Tuesday

ひょんな(?)ことから僕の手元に来たFender S88 JazzBass。70年代後期。

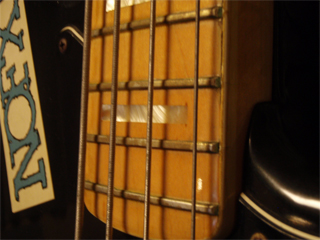

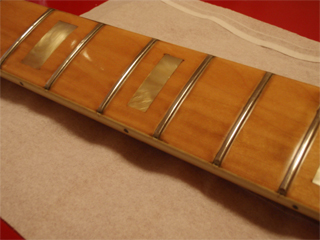

色んな意味で前のオーナー色に染まっていたので、自分仕様に修正です。 まずはステッカー剥がし。オレンジオイルを染み込ませ、遠めにドライヤーをあてつつ剥がしていきます。 剥がし終わったら研磨。やはりステッカーの接着剤が塗装を侵食していたので、クッキリ跡が残っています。 車用のコンパウンドでバフ掛け。やっぱ黒は大変です。0.5μ以下のコンパウンドじゃないとダメっぽい。ピカピカにはなりませんが、とりあえず跡は消えたので良しとします。 次はこの指板。  かなり長い間使用されていなかったようで、弦同様にかなりの年輪が...このまま弾いたら病気になりそうなのでフレット磨きから。 指板に傷を付けない様にマスキング。  でおなじみのピカールで磨きます。フレット、バインディングの間に入り込んだ青サビはオレンジオイルと爪楊枝、綿棒で。  これでとりあえず病気は免れそうです。 かなりフレットは減っているので今回は摺り合わせは無し。ネックの様子見て厳しいようだったら考えます。 次は配線関係です。

| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=315 |

| 音楽::機材 | 11:39 AM | comments (0) | trackback (x) | |

|

2010,02,01, Monday

今まではMacでPTとシーケンス。ソフトシンセは別PCのWindows上で鳴らしていたんだけど、Mac Pro導入でシステムを見直すことに。

これまでのシステムではWindows機を三台用意して、それぞれにMIDIインターフェイス、Audioインターフェイスを繋ぎ、CONSOLEというホストで鳴らすという方法。これはこれで柔軟に色々できて便利だったんだけど、さすがに音が遅れるのでそこの部分の補正がめんどい。で登場するのが去年発売開始したVienna Ensemble Pro。本家はこちら。 「別PCでソフトシンセを鳴らす」ということにおいては技術的には完成形じゃないですかね?あとはもうリモートで、外出先から鳴らすとかそれくらい? で導入は割と楽勝...かと思いましたがそうでもなく... インストールしようと思って気付きましたが、Windows機の1台がギガビットLANに対応してない!(笑) ベンダーPCだし、買ったの結構昔だからな...ということでPCIeが一つ余ってたのでネットワークカードを増設。 しましたが、ここで問題発生。PCIeスロットにLANカードを入れると、モニタが表示されない...電源入れた瞬間からオンボードのグラフィックが死ぬ。モニタが映らないといじりようが無い...カードを入れる前にBIOSで優先順位を変えようと思ったけど、それもできず...BIOSのバージョンアップすればいけるのかもしれないけど。 とりあえずこのPC自体のPCIe×16がグラフィックカード以外想定してない感じで、仕様っぽい気がしてきたのでベンダーのNECのサポートに電話。が、NECでも分からず、PCのスロットがPCIe×16で購入したカードがPCIe×1なのが問題だと言われてしまった...下位互換だと思ったんだけど... 結構追っかけてみたけど、こりゃ時間の無駄だということでFIREWIREのカードを外し、PCI用のLANカードを購入してインストール。で問題無く稼動。 で肝心のVEP。 インストールしてVienna Ensemble Pro Serverを起動。ProtoolsでInstにVienna Ensemble Proを挟み、Connectボタンを押すと...接続可能なServerが表示されるはずなんだけど、何も表示されず...ファイル共有なんかはうまくいってるし、接続もしっかりGigabitで接続されてるのでネットワーク自体は問題無いはず。もう1台のPCはインストール&起動で問題無く動いたので、このPCの問題。ということは増設したカードじゃダメなのか? ドライバ関係を見直し、VEP自体もバージョンを変えたがダメ。増設したカードがプライマリだってことをこのPCに認識させなきゃダメなのかと思い、ネットワーク周りを掘ってみますが何も出ず...何の気は無しにセキュリティソフトを切ってみたら接続成功! どうやらファイアーウォールがVEPをはじいてただけっぽい...なんだ、LANカードが問題じゃなかったのか... 通常は一番最初に疑うべき所なんですが、同じ環境のPCでは特に問題無く接続できたので、完全にLAN環境を疑ってしまいました...思い込みです。 ちなみに使っているセキュリティソフトはESET Smart Security ファイアーウォールを通常モードから学習モードかなんかに変えて、いじってら繋がる様になりました。1台は通常モードで問題無く接続してます。 LANを増設したことによってIvoryのオーソライズがおかしくなってしまったみたい。バージョンアップして、eLicenserにしないとかなぁ...こういう環境になると、どのPCでどの楽器を鳴らすか、前もって決めておかないとダメだね。最近のソフトシンセはUSB Keyのも多いので... というわけでVienna Ensemble Proの設定は完了。使い易い設定を探します。 とりあえずオーディオインターフェイス2台(計36in/out)とMIDIインターフェイス4台が余る可能性が出てきました(^_^;)

| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=313 |

| 音楽::機材 | 11:40 AM | comments (0) | trackback (x) | |

|

2010,01,23, Saturday

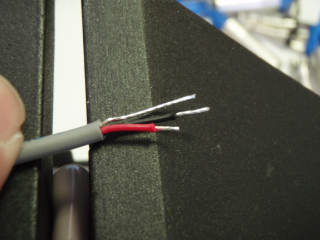

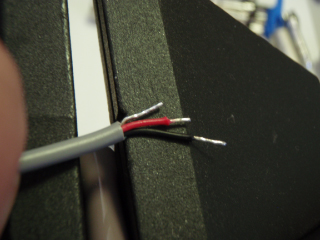

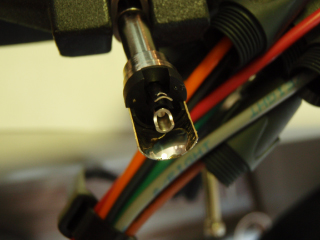

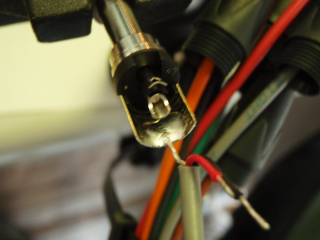

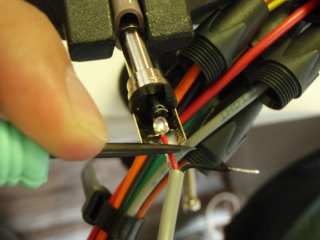

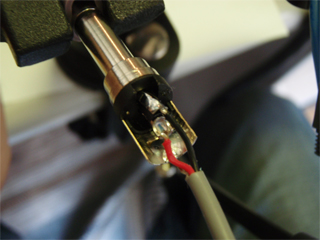

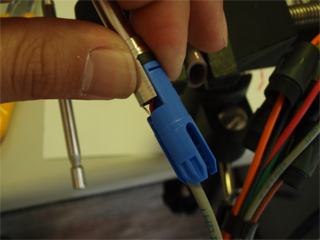

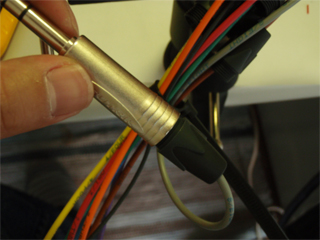

TRSフォンのパッチベイを使っているので、機材が増えるといつもこれを作ります。

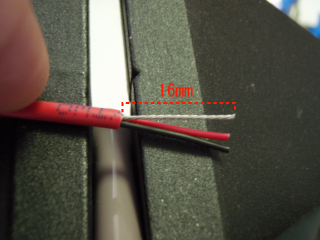

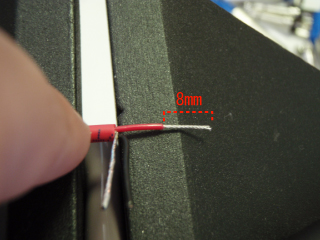

とりあえず今回はbeldenの8chマルチケーブルで。 まずは先バラ部分の長さを決めて外被膜を剥ぎます。シールドも全部剥いで、シールド末端保護用にパラ線8本まとめて熱収縮チューブか、ブーツを被せます。 自分の場合はここでブッシングを8本とも通してしまい、輪ゴムなんかで止めときます。ブッシング通すのって「自分は大丈夫」と思っても忘れます。作ったことがある人は一度は経験してるはず。もし忘れたら最悪ですから。ここが一番大事です!「ハンダ付け前にブッシングを通す」 で、ブッシング通したらパラ線のストリップです。パラ線のシールド部分を16mm剥ぎます。  シールド線はバラケ無いように軽くハンダメッキします。  ホット線のストリップ。8mmなので、ちょうど露出してる部分(16mm)の半分の位置から剥ぎます。  ホット線もハンダメッキしてコールド線のストリップ。今度は4mmなのでホット線のストリップした部分の半分まで。写真はちょっと長過ぎですね(汗  コールド線もハンダメッキしたらホット線の先端を4mmカット。  シールド線は半分より少し多めに残して(約9mm残して?)カット。  これでストリップは終わり。まずはリップ部分にちょっと多めにハンダを乗せます。  リップにシールド線をハンダ付け。ハンダの乗ったリップに線を乗っけて、溶かしたハンダをその上からコテと一緒に乗っけて侵食する感じで。  ホット線のハンダ付け。ハンダが奥まで行き渡るように線とコテを奥まで入れて、ハンダを滑り込ませる感じ。線を押さえてる左手はしっかり線がハンダを媒介しないで接触するように。  コールド線を内側の穴から通して外側に出す。しっかり接触するように線を少し曲げて、外側からコテであっためてハンダは穴から吸わせる様な感じ。  チャックの向きをあわせて。  ハウジングを被せてブッシングを締めこんだら終了です。  あれ?一個余った...  neutrikの場合よくあることですかね...

| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=310 |

| 音楽::機材 | 11:50 AM | comments (0) | trackback (x) | |

|

2010,01,21, Thursday

PTシステムは問題無さそうなので次はワイヤリングです。

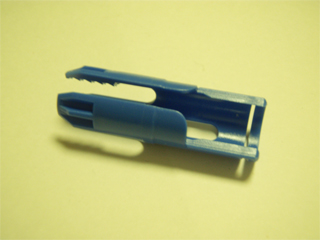

いつものノイトリックのコネクター。 袋詰めで届きました。これからハンダ付け地獄です... 実際にはハンダ付けはそんなに苦じゃないけど、ケーブルストリップが嫌い。

| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=309 |

| 音楽::機材 | 02:10 PM | comments (0) | trackback (x) | |

|

2010,01,20, Wednesday

Mac ProにCoreとAccelカード入れて、Sync HD、Aurora16繋いで起動。

Sync HDとAurora16はLoop Syncで結線。Aurora16の説明書を読むと、Loop Syncの場合はAurora16はMasterにしかなれない旨の表記。?そんなことは無いと思うので、ファームウェアアップでなんとかなるのかな?とりあえず後回し。 で久しぶりのDigi Test。24Mixの時代には導入した時にこのテストになかなか受からなくて青ざめた思い出がありますが、あれの再現(泣 Coreカードが不合格。とりあえずカードの抜き差しをしてみるがダメ。24Mixの時みたいに「連続で(再起動やカード抜き差しせずに)Testをしないと通らない」ってこともありえるので何回か試しますがダメそう。さて、次にSync HDとAurora16を外してテスト...で受かった! ということはその二つのどちらかが怪しいってことで片方ずつテストしてみると、どうやらAurora16に問題がある模様。試しにAccelカードに繋いでテストしてみるとCoreは合格でAccelが不合格。不合格の内容を見てみるとPeripheral Digital LoopbackがCall Backしないとかなんとか。 でさっそく調べてみるとありました。 おいおいデイビッド、完全に192 I/Oと同様に動くんじゃなかったんかい... っつーことでAurora16を繋いだ状態でのDigiTestは受からなくて問題無しという情報をここに。

| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=308 |

| 音楽::機材 | 11:09 AM | comments (0) | trackback (x) | |