|

2010,06,23, Wednesday

自分で組んだ5弦ベース。持ち出す時はメインだし、やっぱり自分で組んだだけあって弾き易さは最高。だけどちょっと中域が出過ぎで音がロックな感じ。いつもカットする事が多いのでピックアップを換えてみる事にしました。

今積んでるのはSeymour DuncanのSJ5-70/74。すっきり系というと候補としてはディマジオのModel JとかLINDY FRALIN、Nordstrand。ディマジオはあの独特の硬さが嫌いなので、以前はLindy使ってみたいなぁ、と思っていたのですが、海外のサイトとかで評判が良いのはNordstrand。かなりレンジ広めらしい。これに比べるとLindyはイナタイとか。硬い音じゃなければ良いなあと思いつつ、海外から取り寄せ。 購入したのはNJ5という普通のJazzBassタイプのシングルコイル。他にスプリットコイルでノイズキャンセルできるやつもあるのですが、多分好みじゃないのでパス。 筐体はもろヴィンテージ踏襲。カバーをはずすとコイル丸出しでシールド無し。ボビンはグレーでその辺の感じなのかな?リード線は2本。説明書も何も入ってなかったので、ここでも海外の掲示板なんかで探すと白がHOTで黒がCOLD/Earthらしい。 SJ5-70/74は底面にだけ銅箔シールドがあったので、ピックアップ周りのシールドはしてなかったんですが、ついでにキャビティをシールド処理。 音の違いはこんな感じ Seymour Duncan SJ5-70/74 Nordstrand NJ-5 同じ環境での録音です。HAのゲインも同じ。弦も同じですがダンカンの方は3日程前に録った音源なのでその分Nordstrandの音源の方が死んでるかも。それ以前に1月以上換えてないので関係ないかw あとB線を使わなかったのは失敗。そのあたりも比べたかったです。リード線外した頃に気付きましたw 音の違いはほぼイメージ通り。ダンカンに比べるとワイドレンジ。特に高域は随分伸びた。そのかわり低域〜中域のコシはや量感はダンカンのがあったかな?とも思いますが、それ以上にダンカンの頃に気になってたコツコツする感じがしないのは良いです。他の難点は高域のチリチリがたまに気になります。 こうしてみるとダンカンはダンカンで良さがあります。ほんとは曲ごとに換えたいくらいですが、ノードストランドで低域上げた方が意外とクリアかもしれないし、優秀そうなのでこのままいってみます。ま、使い込まないとオケ馴染みとか分からないので、当面ダンカンは手放しませんが。

| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=357 |

| 音楽::機材 | 02:57 PM | comments (0) | trackback (x) | |

|

2010,05,26, Wednesday

もうCDプレイヤーで音楽を聴かなくなって8年位。音楽を聴くのはiTunesとiPodです。仕事用のMac ProにはWAVかAIFFで外付けに。家とiPodにはMP3で。CD買うと両方でリッピングはめんどくさいけど、iPodの容量160GなんでMP3じゃないと曲数全然入らないし。iPod Mercuryとかで1TBクラスで出してくれないかなぁ。

で、今日は音量の話。特にiPod使用時の。 iPodが普及して間も無く、「iPod難聴」なんて言葉でちょっと騒がれたの憶えてますか?アメリカで訴訟になったとか。メディアでは殆ど詳しく紹介されず、「ヘッドフォン、イヤフォンで大音量で聞いてると、難聴になります。ご注意!」ってニュアンスだったように思いますが、これは正しくないと思います。 このiPod難聴と言うのは「CDやMDウォークマンでも同じことじゃん」ってレベルじゃなく、問題はiPod特有のシャッフル機能と昨今の音楽傾向による問題です。 古い音源に比べ、最近の音源は総じて音圧が高く設定されてます。音がデカいんです。音楽業界はこの音圧競争が90年代に始まり、今は多少落ち着いてきましたが、それでも80年代以前の音源に比べれば遥かに音が大きいです。ま、ここではその競争の話は長くなるので割愛しますが、iPodに色んな年代の音楽を入れている人なんかがシャッフルで音楽を聴いた場合、昔の音源に合わせた音量で聴いていると、次に最近の音圧が高い音源が再生されたりして突然爆音。なんて経験はありませんか?これは時に大きな耳へのダメージになると思います。難聴にだってなるでしょ。 さらに言えば、次の曲になった時に「でかっ」と思っても満員電車の中だったりしたら、一曲終わるまで我慢とか、多少デカいかな?と思ってもかばん開けるの面倒で我慢しちゃったり。耳にとっては最悪でしょう。 訴訟を受けてアップルではiPodに一定の音量以上にボリュームが上げられなくする機能が付きましたが、これは無意味なんです。これだと高い音圧の曲は良いですが、音圧の低い曲に関しては良く聞こえないってことになってしまうからです。これじゃ使い物にならないからボリューム制限は切って使うことになる。じゃあ曲ごとに音量を揃えてくれるはずの機能「サウンドチェック」を使えば良いかというと、この機能がダメダメで解析がデタラメ。ものによっては状況を悪くさせることも。しょうがないから全曲の音圧、音量の均一化の為に、僕はiPod用の音源に関しては下記のようなソフトを使っています。 iGain Macの人は下記のようなシェアウェアがあるみたいです。 iVolume iVolume-日本語help アップルはこの問題を大して問題として扱ってないらしく、改善する気が無いようです。もしiTunesやiPodにこのような機能がピークレベルではなく、音圧を基準にしてデフォルトで設定されていたら無意味なレベル競争もさらに終焉に近づくだろうに。 ちなみにこの均一化ソフトは自宅PC&iPodにだけ使ってます。自宅はwindows機がiTunes用なのでiGainだけしか使ったことはありません。目標音圧は92db。付加要素として各CDの音圧が数値で表示されるので興味深いです。僕の所有するCDでは椎名林檎、ゆら帝、POLYSICSあたりが最大でしたね。あとは50cent、ケミカルとか。大体2000年前後の作品が上位に来ます。確かにその頃が一番デカかった気がします。 で、仕事用のMacは元のまんまで聴いてます。音圧も作品の一部としてリファレンスにすることもあるので。スピーカーで聴く場合はそれほど問題にならないし。単にボリュームいちいち変えればいいだけ。 それにしてもiTunesのver.2はシャッフルアルゴリズムが最高だったな。良く神選曲が味わえましたが最近のバージョンはどうも片寄ります。その話はまた。

| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=353 |

| 音楽::機材 | 11:33 AM | comments (0) | trackback (x) | |

|

2010,04,12, Monday

7.4から装備されているエラスティックオーディオ。

8を使い始めるまで使っていなかった機能なんですが、これは凄い。あんまり凄いって話を聞かないので「どうせ...」となめてました。 今まではなんだったの?って位の進化。これ、LEにも付いてる機能なわけで何万円か出せば手に出来るわけです。ビートメイキングツールとしても優秀だし、これなら先日のPropellerhead「ReCycle!」はいらないって人もいるでしょうね。 2クリックくらいでほぼ完璧なリズムトラックの修正が完了。ってこれが良いかどうかは別として、修正する時にリージョンがバーコードみたいに真っ黒になるのを防げるのが最高。これでワープ上で組み替えとスライスの長さを変更できたらブレイクビーツもこれでやってもいいかな?って感じ。 AutoTune、Elastic Audio、Vocal Riderで完璧なピッチ、リズム、音量と全てがワンタッチで手に出来るわけで、それが普通になってしまうと、今度は「逆のことをやるのが技」みたいになってしまいそうですが...使わないように「本当に必要か?必要ないんじゃないか?」って集中して聞くのは結構疲れるわけです。

| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=338 |

| 音楽::機材 | 01:41 PM | comments (0) | trackback (x) | |

|

2010,03,31, Wednesday

使ってるのが当たり前なのか、使う人が居なくなったのか、

最近名前を聞かないPropellerheadの「ReCycle!」  ブレイクビーツ作るのには必須ソフト。 昔(S3000の頃)は「ReCycle嫌い」って人種が居たもんで、そういう人が拘り派っぽく見えたのだけど、ちゃんと使い方を知ってからはこればっかり。特にステレオ対応してからは。 最近良く使ってたネタをブレイクビーツ化し直したりしてます。ただ波形を切るって作業だけど、非常にビートメイキングの勉強になります。 GOTAやFBSの特徴やキックとハットの関係とか、裏拍のさらに裏とか。やっぱ「手切り」は大事。Stylusのライブラリーみたいに使い易い素材も良いけど、それだけでは良いビートは作れないですね。手動で切る場合も、扱いやすい切り方とビートに適した切り方が違ったりするので悩みます... optionキー押しまくり。

| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=332 |

| 音楽::機材 | 04:52 PM | comments (0) | trackback (x) | |

|

2010,02,26, Friday

前回の続き。

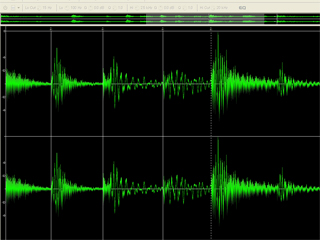

Variaxのアウトと、Pod X3 Proのアウトの音比較。両方録音してのA/B比較をしてみました。 VariaxからはD.I→H.A→Protools Pod X3 ProはInputをVariax、H.Aに直でProtools。これだとD.Iのキャラ分の違いも出ちゃいますが、実際の使用法を含めてテスト。 ちなみにPod X3 Proのサンプリングレートは最高の96khz。 うーん...予想してた程の違いは無い。 しいていえば、Pod X3 Proのアウトの方がキレイな音でソリッド。悪くいえば細いけど、低域のレスポンスも良い。Varax直は少しオープンな音でMidより。ボディー材が300g位軽くなった感じ。 アナライザーで見ても殆ど違いは無いけど、印象とは逆にPod Outの方が300〜1k位が出てて、高域はVariax直のが出てるかも。 ただ、ここで発見したことはPod Outにはレイテンシーがあること。Variaxに比べて70sample。何か内部処理してるんだろうか?しかも3番ホットだったとは... ということで音以上にレイテンシー問題があるので、うちではVariax直でいきます。 ところでPodからの電源供給じゃなくて、パワーサプライを使った場合はどうなんだろうか?そっちのが音良さそうな気も。同時に繋ぐのもなんか怖いので、今回は見送り。一番は電池だろうが、あっという間に電池が切れる。そんなセレブなことはできないっす。

| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=324 |

| 音楽::機材 | 11:43 AM | comments (0) | trackback (x) | |